En tono bajito y resignado, algunas voces se quejan del abandono de las humanidades en la reforma del sistema educativo. Especialmente del relego de la Filosofía y su sempiterna asociación al aburrimiento y a la inutilidad. El Legislador, ese ente abstracto al que se refieren los juristas, asoma sus razones, normalmente relacionadas con las exigencias de la competitividad internacional y la prevalencia de la técnica, pero estoy seguro de que si los profesores de Filosofía convocasen una manifestación de estudiantes en defensa de ésta, tendrían que hacerlo a través de algún Pokémon-filósofo al que haya que cazar para que alguien asista.

En tono bajito y resignado, algunas voces se quejan del abandono de las humanidades en la reforma del sistema educativo. Especialmente del relego de la Filosofía y su sempiterna asociación al aburrimiento y a la inutilidad. El Legislador, ese ente abstracto al que se refieren los juristas, asoma sus razones, normalmente relacionadas con las exigencias de la competitividad internacional y la prevalencia de la técnica, pero estoy seguro de que si los profesores de Filosofía convocasen una manifestación de estudiantes en defensa de ésta, tendrían que hacerlo a través de algún Pokémon-filósofo al que haya que cazar para que alguien asista.

Los físicos, por ejemplo, lo han visto venir y han reaccionado. Se han vuelto sexys y hacen por su materia, queridos profesores de filosófía, más divulgación que vosotros por las vuestras. Y eso también aplica a los Filósofos a los que les da miedo dejarse llamar tales, no vaya a ser que repercuta en su prestigio. Si hoy pides a un chico que nombre a un científico moderno, seguro que al menos se acordará de Stephen Hawking, el señor de la voz metálica que habla con una ceja, pero de ningún Filósofo. Incluso si no atina, hablará de un tal Zuckerberg o de un difunto Jobs, pero, lo reitero, de ningún Filósofo y mucho menos de lo que éstos piensan.

No os pido que os volváis tiuteros creadores de tendencias, tengáis facebook o vayáis de colegas de los discentes. Simplemente que proyectéis el vigor por el estudio de las humanidades, no para competir con nadie, sino para cambiar el mundo. Altura de miras. No hace falta ni que os montéis presentaciones en PowerPoint, ni que intentéis imitar a un apasionado John Keating en el Club de los poetas muertos. No es necesario. Sólo os pido que contéis de una manera más práctica y accesible una de las más fascinantes asignaturas a la que un joven estudiante se puede exponer.

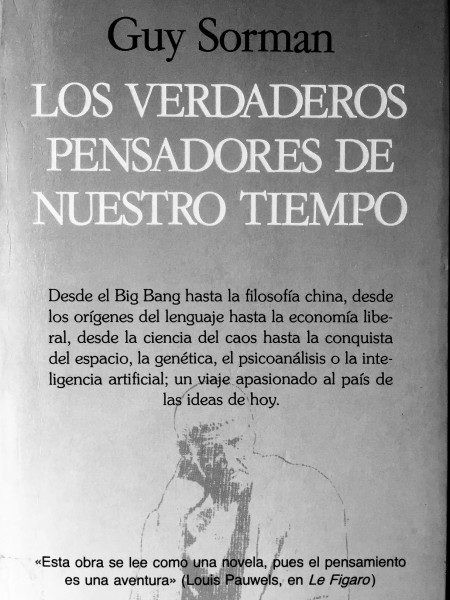

Cuando Jorge Luis Borges daba una conferencia, sólo había como soporte una silla y un micrófono y los recintos se llenaban de jóvenes. El trabajo principal estaba en su inmensa capacidad de seducir sin claudicar. Como muchos de los pensadores que aparecían en el libro de la foto, que leí de un tirón cuando tenía unos dieciocho años. La selección de Sorman no era toda de mi agrado, pero era interesante, porque daba una perspectiva del mundo en el que había vivido y que al mismo tiempo estaba desapareciendo. Poder leerlo a gusto no fue por alguna predisposición genética de empollón perdido, sino porque tuve la suerte de tener un excelente profesor de filosofía que se creía lo que contaba y no se sentía especial por ello. Porque de eso va, de enseñar un lenguaje con el que analizar lo que los Filósofos piensan y compararlo con lo que nosotros pensamos.

Si las humanidades no se fortalecen en nuestro sistema educativo… querido Futuro: miserere nobis.