En los primeros días de George Washington como presidente, en unos recién nacidos Estados Unidos de América, surgió un pequeño debate sobre cuál debía ser el tratamiento protocolario del nuevo cargo. Es bien conocida la debilidad de las revoluciones por mantener la pompa cambiando los nombres, y parecía que esta no iba a ser la excepción. Al general le querían llamar Su Alteza o Su Excelencia, pero el hombre se plantó: A mí me llaman Señor Presidente y ya está. Entre los que saben de estas cosas hay acuerdo en afirmar que la concepción de lo que debería ser ese cargo la dejó esculpida al detalle el General Washington.

En los primeros días de George Washington como presidente, en unos recién nacidos Estados Unidos de América, surgió un pequeño debate sobre cuál debía ser el tratamiento protocolario del nuevo cargo. Es bien conocida la debilidad de las revoluciones por mantener la pompa cambiando los nombres, y parecía que esta no iba a ser la excepción. Al general le querían llamar Su Alteza o Su Excelencia, pero el hombre se plantó: A mí me llaman Señor Presidente y ya está. Entre los que saben de estas cosas hay acuerdo en afirmar que la concepción de lo que debería ser ese cargo la dejó esculpida al detalle el General Washington.

Cuarenta y cuatro presidentes después podéis ver hoy en uso este simple tratamiento desde los telediarios hasta las películas de Hollywood. Aunque queda por ver si la fuerza de las redes sociales acaba por imponer el desagradable acrónimo POTUS, que rescataron de los años de la Guerra Fría, para designar al Jefe del Estado estadounidense.

Sé que es de necios mirar al pasado con los ojos del presente, pero no me resisto a especular por contraste y preguntarme hasta qué punto nos dejó marcados para siempre la forma en la cual se hicieron las cosas en las nacientes repúblicas de la América antes Española. Porque quieras que no, el protocolo marca las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Y por esos lares nuestros fundadores mantuvieron los excelentísimos y los ilustrísimos para tratar a los cargos públicos como si los usos y costumbres del reino del que se escindían formasen parte del botín de guerra.

Así, todos los caudillos que nos azotaron desde entonces mantuvieron la costumbre de adjetivarse superlativamente la existencia y con ello marcar la distancia del poder1. Lo peor es que nosotros les seguimos el juego y convertimos el simple protocolo en una seña de identidad, en una costumbre de sometimiento, en una distancia social. Me refiero, por ejemplo, al mismo tipo de distancia subconsciente que los abogados del Caribe fomentan al aceptar gustosos que los demás les llamen Doctor, sin serlo.

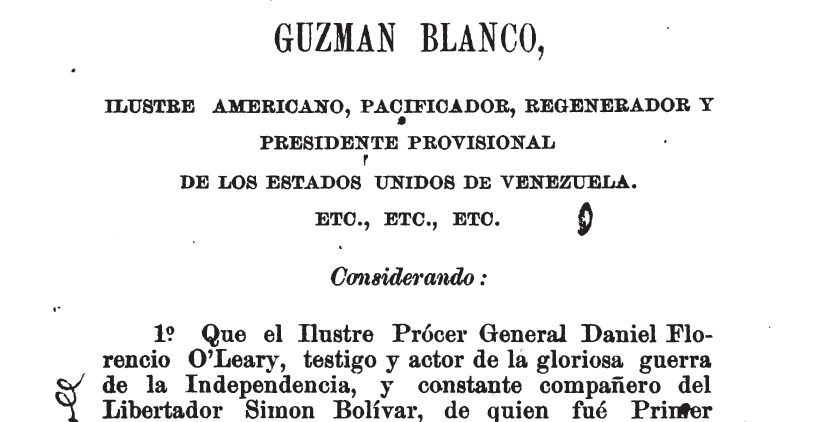

La imagen que encabeza esta nota se refiere a un caudillo venezolano que gobernó casi veinte años a finales del siglo XIX. Es un extracto del preámbulo de la publicación, ordenada por él mismo en 1879, de las Memorias del irlandés Daniel F. O’Leary2, quien fuera edecán de Simón Bolívar. Lo que más me impresiona es descubrir lo poco que hemos cambiado. Es palpar el peso invisible que siguen teniendo en nuestra psiquis colectiva esos tres etcéteras mayúsculos al final de sus modestísimos títulos. Me da que no sólo fungen como aviso de la presencia del poder, sino también como precaución del ego… no vaya ser que, en un descuido, se haya quedado corto y dejado sin recursos a sus acólitos.

Cosa mala.

1.- Que no es costumbre exclusiva de los caudillos del Caribe alardear de títulos pomposos, pero ya lo dijo la poeta «cuando hay que hablar de dos, es mejor empezar por uno mismo.»

2.- Si algún día podéis, leed el volumen I. Prestad especial atención al estilo narrativo, es absorbente. Por otro lado, precaución con la rigurosidad histórica, no por lo que diga, sino por lo que omite. Recordad que estaba hablando, más que de su general, de su amigo.